강원도 산간 주거를 조사하라!

대한민국이 경제성장의 정점을 찍고 있던 1991년, 모든 게 빠르게 생겨나고 빠르게 사라졌습니다. 이 시기 우리 박물관은 민속이 사라지는 속도에 대한 위기의식과 빨리 관련 자료를 수집해야 한다는 조급함을 느끼고 있었습니다. 장승 조사 때문에 전국을 돌아다니면서 문득 ‘그 흔한 초가집도 다 사라졌구나. 더 늦으면 이제 조사를 하고 싶어도 못 하겠구나’ 하는 생각이 들었습니다. 때마침 박물관에 건축 전공자가 뽑혔고 그렇게 조사팀을 꾸릴 수 있었습니다.

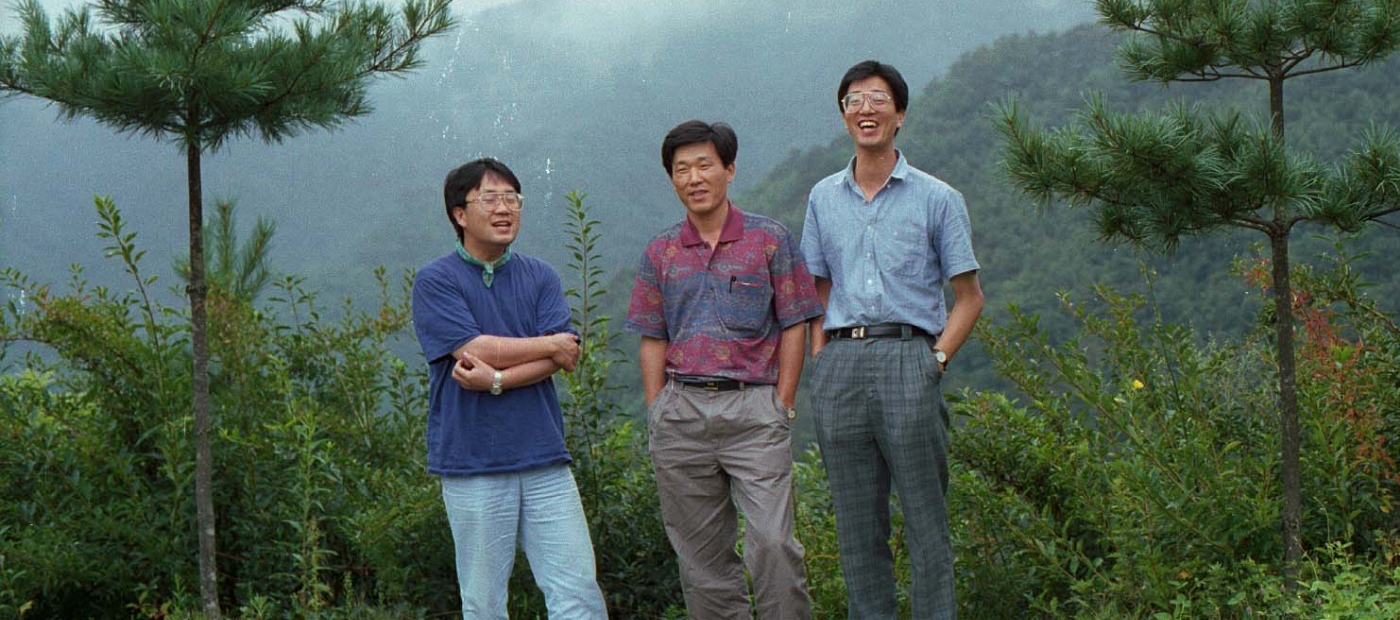

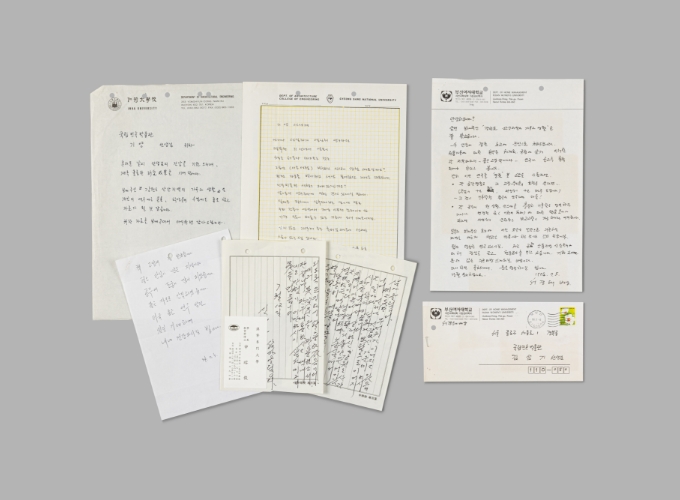

강원도 산간 주거 조사는 1991년~1993년에 걸쳐 총 4차례 진행됐는데, 집과 생활을 균형감 있게 다루기 위해 역사, 민속, 건축 전공자를 고루 포함해 조사팀을 구성했습니다. 처음에는 3명으로 시작했는데 나중에 인원이 더 보충되어 최종적으로 입향 유래·생업(김삼기, 정홍진), 주거·건축(정명섭, 기량), 신앙·의례(김시덕) 전공자가 조사에 참여하게 됐습니다.

조사 참여자들(왼쪽부터 정명섭, 김삼기, 기량),

1991~1993.

조사 참여자들(왼쪽부터 정명섭, 김삼기, 기량),

1991~1993.

집 찾아 삼만리

삼척 동활리 조사 현장(왼쪽부터 김시덕, 김삼기),

1991~1993.

삼척 동활리 조사 현장(왼쪽부터 김시덕, 김삼기),

1991~1993.

지금이야 현장에 가지 않아도 몇 번 클릭만 하면 항공사진이다 로드뷰다 편한 세상이 되었지만 당시만 해도 옳다구나! 하는 집 하나를 찾으려면 아는 사람도 없고, 뭐가 있을지 없을지도 모르는 산길을 헤매고 다녀야 했습니다. 더구나 강원도 산간 마을은 집들이 산속에 한 두 채씩 흩어져 있으니 집을 찾기가 여간 힘든 일이 아니었습니다. 바닥이 다 까진 작은 프라이드 하나에 몸을 의지해 그것도 안 되면 2시간, 3시간을 걸어서 그렇게 한 집을 찾으면 또 다음 집은 처음부터 다시 시작해야 했습니다.

이 한마디에 의지해서 3시간 걸려서 올라갔는데 집이 없으면 그냥 아무 생각 없이 내려오기를 반복했습니다. 어디 데이터베이스가 있는 것도 아니고 잡지다 뭐다 오만가지 자료를 다 뒤졌는데, 알 만한 사람에게 물어도 ‘어디 근처에 그런 집이 있다고 들었습니다’ 정도만 말해줬으니 조사를 시작할 때의 그 막막함은 이루 말할 수 없었습니다. 그래도 그게 확률이 높으니까 그 말만 믿고 가는 수밖에 없었습니다.

우체부 아저씨도 가지 않는 진짜 막장. 마을의 끝. 조사 대상 집들은 그런 곳에 있었습니다. 1974년부터 시작된 화전민 철거 사업으로 그나마 눈에 띄는 곳에 있던 집들은 대부분 철거됐습니다. 현대화의 거센 바람도 비켜갈 만큼 조사 대상 가옥들은 산속 깊은 곳에 고립되어 있었습니다.

평창 장전리 민영수 가옥 입구(왼쪽부터 김시덕, 기량, 정명섭),

평창 장전리 민영수 가옥 입구(왼쪽부터 김시덕, 기량, 정명섭),

1991~1993.

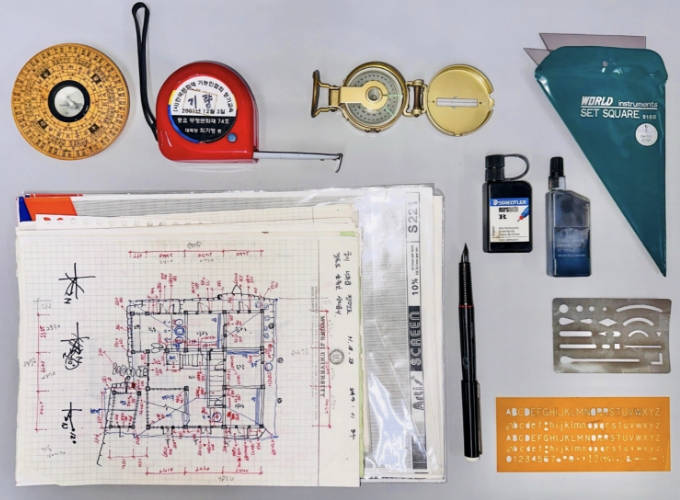

아날로그 시대의 조사 필수품: 종이, 펜, 줄자, 나침반

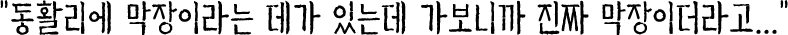

VR도 없고 3D 스캐너도 없고 스마트폰도 없던 시절에 건축조사를 위한 필수품은 종이, 펜, 줄자, 나침반이었습니다. 이 도구들을 이용해 눈으로 본 것을 종이 위에 손으로 옮기는 작업은 아날로그 시대의 조사 모습을 보여줍니다. 그렇게 현장에서 그려진 이른바 ‘야장(野帳)’에는 조사자가 집을 바라보는 시각이 담겨져 있습니다. 조사자는 건물의 구조적인 뼈대 뿐 만 아니라 고추를 어디에 말리는지, 낙엽은 어디다 쌓아두는지, 집 주변에 어떤 나무가 심어져 있는지 집 주인의 생활 그 자체를 한 장의 종이에 옮겨 그렸습니다. 그렇게 그려진 야장을 다시 사무실에서 톤지를 붙여가며 완성했습니다.

삼척 판문리 이종석 가옥 조사 야장

삼척 판문리 이종석 가옥 조사 야장

종이, 펜, 줄자, 나침반

종이, 펜, 줄자, 나침반

‘민가 조사’가 아니라 ‘주생활’ 조사

이 조사보고서의 제목을 ‘가옥과 생활’이라고 한 것도 그런 맥락이었습니다. 이번 조사는 건축물에서 시작하기는 했지만 생활 문화를 함께 보여주고자 노력 했습니다. 당시 여러 기관에서 민가조사를 하고 있었는데, 건축물 자체에 초점을 맞춘 조사가 많았습니다. 우리는 건축물과 함께 공간의 이용이나 주생활을 보여줄 수 있는 도구들도 함께 조사하고, 가옥 소유주의 입향유래, 생업, 신앙·의례 등 주생활은 아니지만 산간지역 생활사를 폭넓게 이해할 수 있는 내용도 조사했습니다. 물론 당초의 목표를 완벽하게 해냈다고 말할 수는 없습니다. 거주자가 없는 빈집이거나 집주인이 도시에 장기간 일하러 나가 조사 기간에 만날 수 없는 경우도 많았습니다. 그래도 우리는 이런 목적을 항상 마음에 두고 조사에 임했습니다.

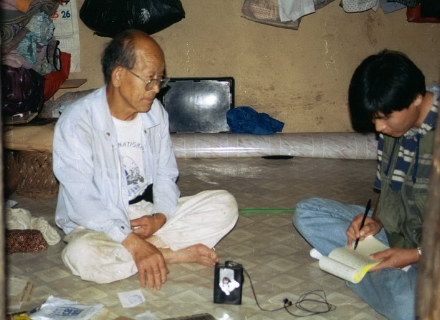

상마읍리 김진용 가옥 구술 조사하는 김시덕,

상마읍리 김진용 가옥 구술 조사하는 김시덕,

1991~1993.

숙암리 송이헌 가옥 구술 조사하는 김삼기,

숙암리 송이헌 가옥 구술 조사하는 김삼기,

1991~1993.

대이리 이종옥 가옥 조사하는 김시덕,

대이리 이종옥 가옥 조사하는 김시덕, 1991~1993.

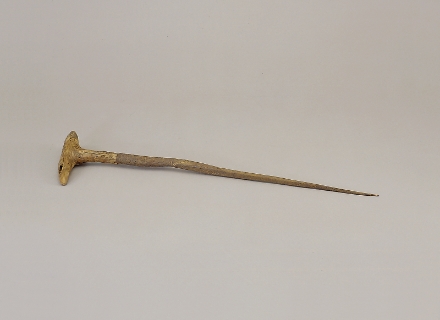

민속 유물의 생명 ‘히스토리’

미술품하고 민속 유물은 다릅니다. 생활 유물은 뛰어난 형태는 아니더라도 언제, 어떻게, 누가 사용했고 누가 만들었는지 그러한 히스토리가 분명한 것이 훨씬 가치가 있습니다. 그게 민속 유물의 생명이니까요. 그래서 조사하면서 수집하는 게 가장 좋은데 이게 또 쉽지가 않습니다. 대부분의 생활 유물은 실제로 사용되고 있는 것들이니까요. 강원도 때도 마찬가지였습니다. 제 눈에는 모든 게 유물인데 차마 그걸 가져가겠다고 말하기가 어려웠습니다. 그때 마침 조사 가옥 중 한 집이 도시로 이사를 나간다는 이야기를 들었습니다. 바로 달려가 나무 김칫독이며, 벌통이며 소중한 자료를 수집할 수 있었습니다.

이인수 가옥에서 수집한 민속 유물들

나무 김치독

나무 김치독

벌통

벌통

봉양창

봉양창

칡메

칡메

다래끼

다래끼

썰매

썰매

강원도 산간지역 조사의 의미와 가치

궁궐이나 사찰 같은 기념비적인 건축물과 달리 민가는 대중적이고 보편적인 건축이기 때문에 연구를 위해 많은 사례 조사가 필요합니다. 민가 조사 자체가 어려웠던 시절, 조사자들이 공을 들여 조사한 결과물들은 건축학, 지리학, 민속학 연구자들이 연구할 수 있는 기초 데이터를 제공해 주었습니다. 21채 가옥 중 지금 남은 가옥이 문화유산으로 지정된 단 4채라고 생각하면 이 기록들은 더욱 소중합니다.

참여한 사람들

조사자

김삼기, 정명섭, 기량, 김시덕, 정홍진(국립민속박물관)

정우진,

박주달

구술자

김귀월, 김덕준, 김봉배, 김용배, 노순홍, 민영수, 박귀동, 백용묵, 성일한, 송이해, 송재문, 윤상호, 이경희, 이규상, 이종옥, 이춘자, 이해우, 장덕술, 전인기, 함태열